令和6年度(終了しました)

- 日 時: 令和7年2月19日(水)13:00-17:30

- 場 所: 学術総合センター 一橋講堂 (東京都千代田区一ツ橋2-1-2) *外部サイトにジャンプします。

- 東京メトロ東西線:「竹橋」駅 出口1b 徒歩4分

- 東京メトロ半蔵門線・都営新宿線・都営三田線:「神保町」駅 出口A8、A9 徒歩4分

- 開催方式: 対面

- 主 催: 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構

目的

大学・高専機能強化支援事業(支援1:学部再編等による特定成長分野への転換等に係る支援)に選定された大学を対象に、意見交換や情報交換の機会を設け、大学の相互の連携等の促進を図ることとしています。また、選定された大学における計画の実現に向けて、情報提供や助言を行います。

プログラム・講演資料

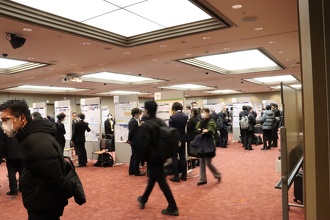

当日写真

当日動画

開催報告

当機構は、令和7年2月19日(水)に、大学・高専機能強化支援事業「令和6年度大学等の理系転換・拡充による人材育成機能強化会議」を開催しました。(※会議名を機能強化会議から令和6年度より対外的にわかりやすい名称に改めています。)

本会議は、大学・高専機能強化支援事業の学部再編等による特定成長分野への転換等に係る支援、いわゆる支援1に選定された大学等による意見交換や情報交換の機会を設け、当該大学等の相互の連携等の促進を図ることを目的とし、毎年度、原則1回の開催を予定しているものです。

本事業を開始して2回目の開催となった今回は、本事業の高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援、いわゆる支援2に選定された大学及び高専に参加を呼びかけ、登壇者及び参加者全員が学術総合センターに参集し、対面にて実施しました。支援1に選定された119大学等から299名、支援2に選定された29大学等から43名の参加がありました。

初めに西田機構理事の開会挨拶及び安浦寛人大学・高専機能強化支援事業選定委員会委員長の挨拶がありました。安浦委員長からは、AI技術の急速な発展と利用の拡張が進む中で新しい社会を支える人材の育成は極めて重要であり、大学・高専機能強化支援事業の役割がさらに重要となっていること、また本年度は選定委員会のメンバーで選定校を訪問しフォローアップを実施、多様な入学者の確保に向けた好事例も見受けられたことが述べられました。また本年度から実施するポスターセッション等で積極的に情報交換を行い選定校の事業計画を順調に進めるためにこの会議を活用して欲しい旨が述べられました。

プログラム前半には、文部科学省高等教育局専門教育課長の梅原弘史氏から「成長分野を取り巻く高等教育政策の諸動向について」、文部科学省初等中等教育局参事官(高等学校担当)付参事官補佐の石田恵実子氏から「DXハイスクール事業における高大連携について」について講演が行われました。続いて、株式会社リブルCOO取締役の高畑拓弥氏から「世界一おもしろい水産業へ〜地方創生におけるデジタル人材の重要性と展望〜」、公益社団法人経済同友会サステナブルな地球委員会委員長の林礼子氏から「産業界が求めるGX人材」について講演がありました。

プログラム後半には、新たな時代のニーズに応じた学部学科の開設や女子学生増を含めた近年の大学改革の取り組みに関する事例発表が行われ、金沢工業大学学長の大澤敏氏による「金沢工業大学が進める高大連携等の取組〜社会実装型教育研究プロジェクトを文理探究から実践する情報専門人材の育成〜」、山口県立大学副学長の岩野雅子氏、国際文化学部国際文化学科准教授の吉永敦征氏、国際文化学部国際文化学科講師の藏田典子氏からは「企業連携等のグッドプラクティス(公立大学の例)」、奈良女子大学研究院生活環境科学系教授の須藤克仁氏、研究院工学系教授の才脇直樹氏からは「女子大学における情報・理工系人材の育成」の取組について、それぞれ発表がありました。

その後、事例発表を行った大学ごとに三つの会場に分かれて行われたラウンドテーブルでは、事例発表に関するより詳細な説明が各大学からあり、参加者から寄せられた質問への回答を交えながら活発な意見交換が行われました。

また本年度より、令和5年度の支援1全選定大学等(事例発表校は除く)によるポスターセッションを実施しました。さらに情報系の基盤整備に関する相談窓口として大学ICT推進協議会(AXIES)及びMDA教育推進に関して文部科学省もブースを設置し参加しました。各校1名が説明者となり接応いただき(前半40分、後半40分で半数入れ替え)、本会議の目的である選定後の相互の連携等の促進を図るための、意見交換や情報交換、名刺交換の機会となり、盛況のうちに閉会しました。

お問合せ先

- 大学改革支援・学位授与機構 助成事業部事業推進課渉外係

- Mail: josei-jigyo-qa[at]niad.ac.jp (*お問い合わせの際には、[at]を@に変えてください。)