大学質保証フォーラム:開催報告・動画を掲載しました

大学改革支援・学位授与機構では、大学等の評価に携わる人材の育成と日本の高等教育における評価文化の定着のため、平成19年度から毎年「大学評価フォーラム」を開催してきました。 平成26年度からは、大学における教育研究活動の質の保証の取組みをより一層推進する目的で「大学質保証フォーラム」と改称して開催しています。 過去のフォーラムについてはこちらをご覧ください。

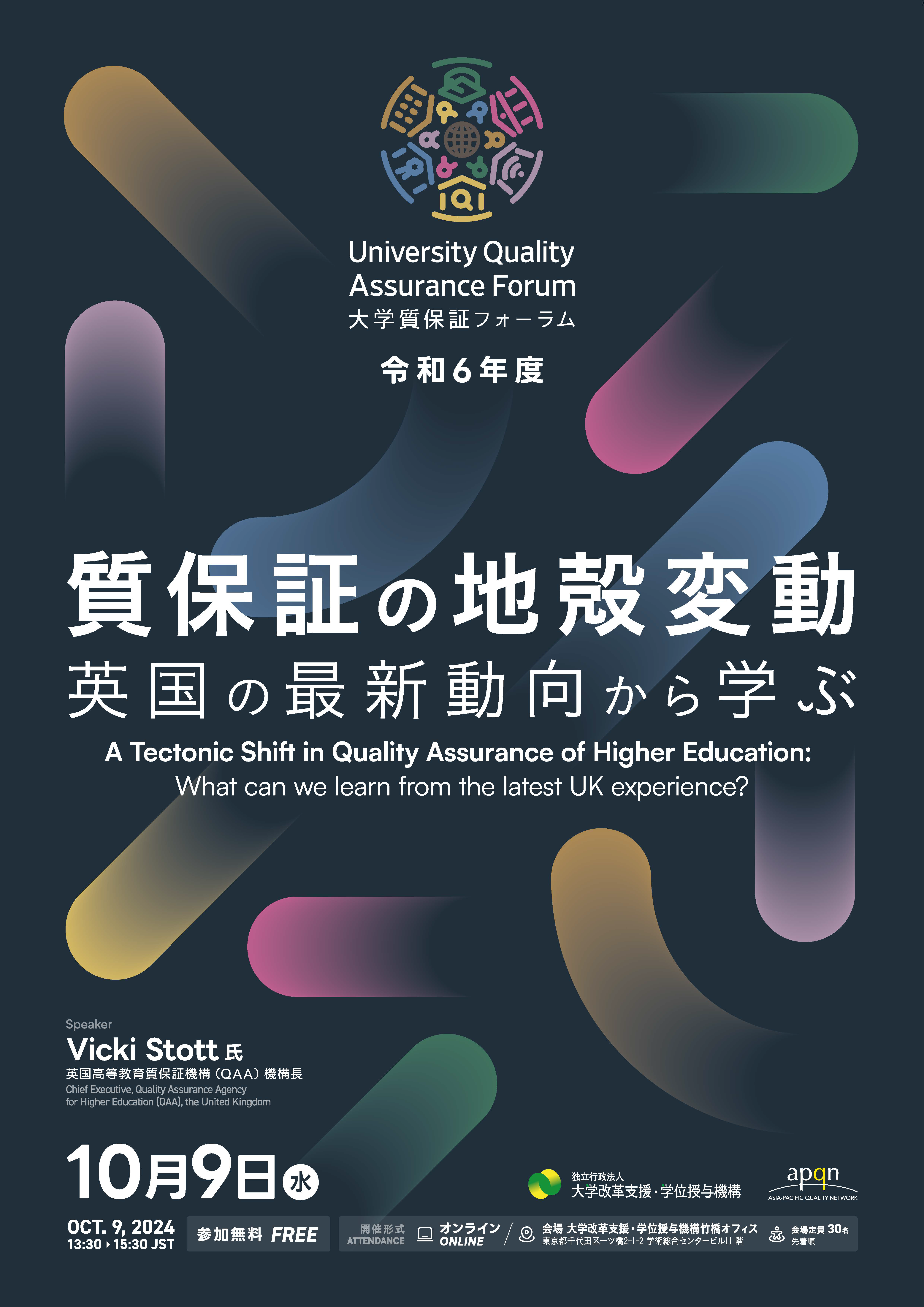

令和6年度大学質保証フォーラム

「質保証の地殻変動―英国の最新動向から学ぶ」

(令和6年10月9日(水)開催)

令和6年度大学質保証フォーラム

「質保証の地殻変動―英国の最新動向から学ぶ」

日時:令和6年10月9日(水) 13:30~15:30

開催形式:➀オンライン ②会場(定員30名・先着順)

場所:大学改革支援・学位授与機構竹橋オフィス1112会議室

(東京都千代田区一ツ橋2-1-2 学術総合センター 11階)

言語:日本語・英語(日英同時通訳付)

主催:独立行政法人大学改革支援・学位授与機構

後援:公益財団法人大学基準協会、公益財団法人日本高等教育評価機構、

一般財団法人大学・短期大学基準協会、一般財団法人大学教育質保証・評価センター、

認証評価機関連絡協議会、Asia-Pacific Quality Network (APQN)

開催趣旨

我が国に認証評価制度が導入されて20年が経ちました。制度発足以来、大学評価と質保証の仕組みを構築し、その円滑な実施と社会への定着に向けての努力が続けられてきました。そうして20年が経過した今、そろそろ大学の質保証、そして評価とは何か、その意義は何か、そしてそれらはどうあるべきかについて根底から問いなおすべき時期に差しかかっているように思われます。

その意味で、現在、世界のいくつかの地域で注目すべき動きが見られます。それは、評価制度そのものの問い直しを含む、あるいはそれにつながりうる、かなり大きな動き、すなわち大学評価制度と高等教育機関の質保証における「地殻変動」と見なすことすらできます。今回は、近年の英国での動向に注視したいと思います。英国では、長年イングランドの大学等に関する質保証の担い手であった英国高等教育質保証機構(QAA)に代わり、学生局(OfS)が主体となった「高等教育機関登録制度」が実施されることになり、それに続いて登録審査の一部を受託していたQAAが、昨年3月に同制度から撤退するという大きな変化がありました。こうした変化の背景と含意、撤退後のQAAが新たに始めようとしているサービスの内容や狙いを知ることは、我が国の今後の大学評価・質保証制度のあり方を考える上で、極めて重要な意味をもつと思われます。

今回のフォーラムには、QAAの機構長でいらっしゃる、Vicki Stott氏を講演者としてお招きし、英国での「地殻変動」の本質的意味について、客観的・俯瞰的にお話を伺い、我が国の高等教育機関質保証の将来像を模索する一助としたいと考えています。

プログラム・講演資料

(全体進行 ![]() 森 利枝:大学改革支援・学位授与機構 研究開発部教授)

森 利枝:大学改革支援・学位授与機構 研究開発部教授)

| 13:30 | 開会挨拶 |

||

| 13:35 | 講演者紹介 |

||

| 13:40 | 講演 A Tectonic Shift in Quality Assurance of Higher Education: What can we learn from the latest UK experience? (質保証の地殻変動-英国の最新動向から学ぶ) |

||

| 14:30 | 休憩 |

||

| 14:40 | 質疑応答・参加者とのディスカッション <モデレーター> |

||

| 15:25 | 閉会挨拶 |

||

| 15:30 | 閉会 |

参加登録

参加登録受付は終了いたしました。

本イベントは終了いたしました。

数多くの方々にご参加いただき、誠にありがとうございました。

当日写真

_241203_145148.jpg)

.jpg) Stott氏の基調講演の様子 会場の様子

Stott氏の基調講演の様子 会場の様子

.jpg)

.jpg) 質疑応答・ディスカッションの様子 登壇者集合写真

質疑応答・ディスカッションの様子 登壇者集合写真

開催報告

今年度のフォーラムは「質保証の地殻変動―英国の最新動向から学ぶ」をテーマに、英国高等教育質保証機構(QAA:Quality Assurance Agency for Higher Education)機構長のVicki Stott氏から、近年の英国の高等教育質保証制度の大きな変化とその本質的意味についてお話を伺うとともに、日本の高等教育機関質保証の将来像を模索するために議論しました。

全体進行を森研究開発部教授が務め、プログラム前半では服部機構長の開会挨拶に続き、Stott氏による基調講演が行われました。

Stott氏からは、はじめにQAAの概要として、1997年に設立された独立・非営利の質保証機関であり、国内の275の高等教育機関による会員制度を有しているとの紹介がありました。次いで、英国の高等教育質保証のモデルは、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドそれぞれで異なり、QAAの業務範囲も各地域のセクターのニーズによって異なっているが、近年の傾向として、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドでは質保証と規制の全体的な方針の整合性が増しつつある一方、イングランドのアプローチは異なる方向に進んでいることが述べられました。そして、各地域の質保証制度についての解説がありました。

特にイングランドに関する説明では、登録審査の一部を受託していた高等教育機関登録制度からの撤退による、QAAの役割の変化について言及がありました。機関登録制度が質のベースライン(最低要件)の充足を重視している一方、QAAとしては撤退により、ベースラインを超えた高等教育の質を実現するために、会員校向けに助言やガイダンス、グッド・プラクティスの提供といった支援を行うなど、高等教育の環境の変化に対応した多用途で柔軟な活動ができるようになったことが強調されました。また、人工知能(AI)の進展による高等教育への影響を踏まえ、QAAは機動的に関連情報を提供しており、将来AIの存在が当たり前となった社会に高等教育がどのように適合するかを考え、アカデミック・スタンダードを確保し、学生の学習体験を向上させるようなAIの活用に重点を置きたいとの意見も述べられました。

プログラム後半の質疑応答・ディスカッションでは、戸田山研究開発部長がモデレーターを務め、参加者との質疑応答を交えながら、テーマを巡る議論が展開されました。参加者からは、QAAの質保証活動への学生の参画や、レビューパネルへの産業界や外国からの登用の状況、評価におけるグッド・プラクティスの抽出方法についての質疑応答がありました。 教育界でのAIの活用が英国でどの程度進んでいるかとの質問では、AIの果たすべき役割や適切に活用するためのガイドラインの必要性に対するQAAの認識が説明されました。また、QAAが撤退した高等教育機関登録制度の実施主体である学生局(OfS:Office for Students)については参加者の関心も高く、その役割についてQAAとの比較を交えながら回答がありました。さらに、大学の自治の担保や大学が認証評価を受ける意義といった話題にも及び、活発な意見交換が行われました。最後に光石理事の閉会挨拶により、盛況のうちに閉会しました。

今年度はオンライン・会場のハイブリッド形式で開催し、高等教育機関関係者を中心に国内外から約370名の参加がありました。

お問い合わせ

(独)大学改革支援・学位授与機構評価事業部国際課

![]() Mail: uqa-forum[a]niad.ac.jp ※[a]を@に変えてください。

Mail: uqa-forum[a]niad.ac.jp ※[a]を@に変えてください。

過去に開催した大学質保証フォーラムについてはこちらをご覧ください。